案例分享 | 清代苏绣服饰修复保护虚拟仿真实验

苏绣是中国四大名绣之一,迄今已有2500多年历史,明代王鏊在《姑苏志》中评价“精细雅洁,称苏州绣”,自此“苏绣”之名不胫而走。苏绣具有图案秀丽、构思巧妙、绣工细致、针法活泼、色彩清雅的独特风格,2006年5月被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

身为中国四大名绣之一的苏绣,不仅是中国优秀的民族传统工艺之一,更是江南文化的生动载体,浓缩着历史岁月的厚重积淀。

背景与痛点

中国服饰历经数千年发展,代代传承又代代相异,形成了阶级分化的服饰形制,既有一脉相承的继承性,又有各时代自身的风格与特点。清代女性服饰经历了从满汉各异到满汉交融的历史发展阶段,服饰结构中的缘饰艺术发展至顶峰。

然而,传统的教学内容缺少博物馆纺织类非遗实物资料的修复保护及实践教学内容,特别是在实训教学过程中,物理获取纺织品文物进行实践受到限制。因此,有必要从文化遗产的角度对这些技术进行虚拟仿真教学。

解决方案:原则与方针

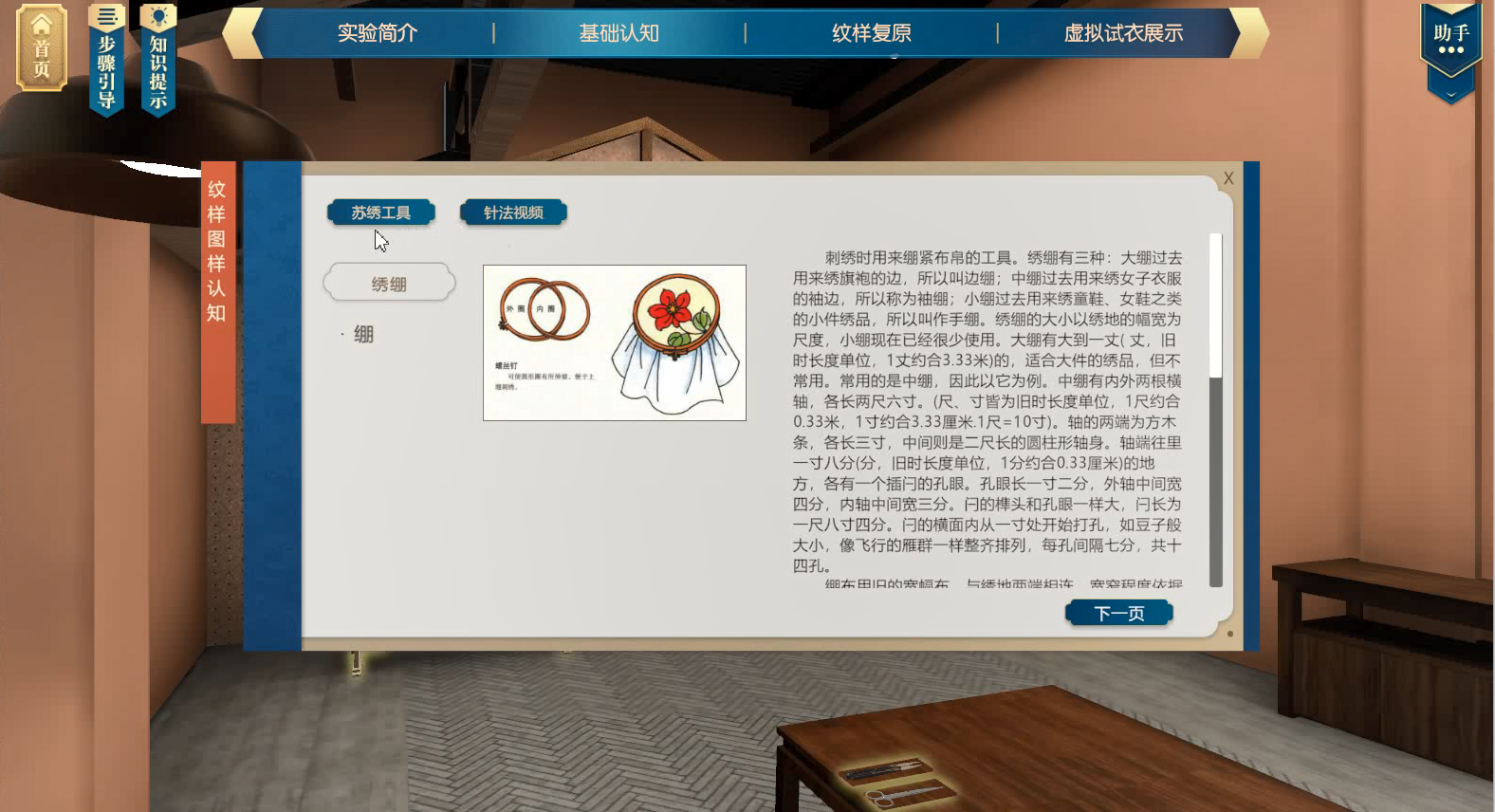

基于此,恒点与苏州城市学院共同开发《清代苏绣服饰修复保护虚拟仿真实验》,本课程实验在建设过程中着力发掘中华传统文化中的思政教育资源,并按照“新文科”建设要求,运用虚拟仿真手段直观再现了清代苏绣服饰“平面结构”与“苏绣技艺”的文化内涵与艺术特征,展现中国传统服饰文化的瑰丽风貌。

恒点教学服务团队以文献研究为基础,通过实地调研深入探究中国丝绸博物馆、苏州丝绸博物馆、东华大学纺织服饰博物馆的清代女性服装,以苏绣服饰结构中的平面结构以及缘饰为切入点,通过对其的艺术特征以及文化内涵的理论知识传播,以案例分析、比较分析、复原设计等形式进行虚拟仿真实验研究。

依托“苏绣皇后”姚建萍的刺绣艺术数字资源与针法文献资料对清代苏绣服饰的刺绣技艺做了图文并茂的虚拟三维苏绣数据库。使课程教学在学生相关设计能力形成中发挥着基础性作用,让学生有所收获,学习、传承和创新中华优秀传统文化。

解决方案:设计亮点

本实验以考古资料及其相关复原实物为佐证、以博物馆馆藏苏绣服饰与当代苏绣服饰设计为内容主体,建立了清代苏绣服饰虚拟三维数据库系统,数字化还原了清代服饰平面结构与缘饰艺术,并实现了网络共享。

在具有沉浸感的历中氛围中,将抽象的理论知识直观化,学生从实验提供的清代苏绣服饰数学资料库提取设计素材,根据实验中具体要求,进行清代苏绣服饰结构与解构的综合性虚拟仿真设计实验。

实验原理方面。实验通过学习中国传统服饰平面结构理论知识与构成原理;识别并掌握基于清代服饰平面结构的传统服饰样式;复原设计清代传统服饰平面结构与缘饰特复原设计织绣质料、苏绣纹样等;掌握清代传统苏绣服饰所使用的工艺技巧;基于中国传统服饰平面结构知识,创新设计符合清代时代特征的服饰。最终,解构清代苏绣服饰的服饰样式、平面结构、色彩、质料、纹样等,运用现代设计手段与工艺技巧设计出富有传统文化风貌的新中式服装。

本实验设有拓展设计实验模块,将所学内容进行拓展与提升,本实验的建设弥补了传统实验的不足,将以前难以操作的环节通过虚拟仿真的方式学生体验设计流程,认知设计元素。学生可根据场景自主设计符合角色设定与性格特点的人物服装造型,提升学生市场化设计能力,提高实验效率。

结语

恒点与苏州城市学院共同开发《清代苏绣服饰修复保护虚拟仿真实验》,倡导开放式、互动式学习理念,用一种易学易做、学做一体、吸引力强的教学方法,为学生创建了灵活的教学环境,既学习了课程,又提升了综合设计能力。

使学生通过3D可视化方式学习理论知识,将虚拟教学融入到实验教学环节,加强学生实践能力培养,同时建立了学生的“工程意识和系统集成”的思想。学生通过实验训练,能够掌握清代苏绣服饰的形制特点与服饰制度,对于清代男装、女装的设计要素能够熟练掌握。能够研读剧本,根据实验系统提供的设计线索进行人物造型设计,熟练掌握清代苏绣服饰设计的原则、方法、流程。

相关推荐

-

数字媒体“AI+XR”融创实训室:赋能职业教育新双高建设,引领专业高质量发展

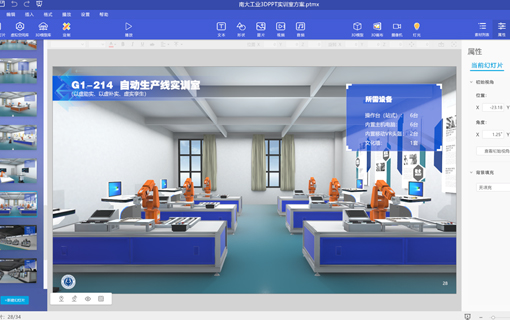

在新双高计划背景下,数字媒体专业面临产学脱节等挑战。恒点“AI+XR”融创实训室通过虚实融合设备与智能教学体系,将产业新兴岗位能力转化为模块化实训任务,覆盖从AI创作到XR开发的全产业链流程。实训室构建协同育人生态,支持课赛证融通,培育技术复合型数字新质人才,并推动教学向AI赋能、项目驱动的模式转型,为职业教育数字化发展与高素质技能人才培养提供创新路径。

-

数字媒体 “AI+XR” 融创实训室:破解产教融合痛点,赋能职业教育高质量发展

恒点“AI+XR”融创实训室针对数字媒体专业产教脱节、实训滞后等痛点,整合AIGC与XR前沿技术,重构对接产业的教学内容与全链路实训平台。通过引入企业级工具与真实工作流,推动“岗课赛证”综合育人,并赋能师资建设与产教生态构建。该方案有效促进教学与产业对接,助力培养适应数字创意产业发展的复合型技术技能人才,推动职业教育高质量发展。

-

环境艺术设计“AI+虚拟仿真”实训室:破解教学痛点,赋能智慧教学

传统环艺专业教学存在实训成本高、方案可视化弱、技术教学脱节等痛点。恒点“AI+虚拟仿真”实训室通过虚拟仿真、AIGC与XR技术,构建可交互的虚拟实训环境,大幅降低教学成本,实现设计方案三维可视化与实时调试,融入行业前沿技能,并支撑教研创新与数据驱动教学,有效推动产教融合,提升人才培养与产业需求的适配度。

-

“AI+虚拟仿真”重塑环艺设计人才培养

环艺行业数字化转型急需AI与虚拟仿真技能人才,但职业院校传统实训存在成本高、技术滞后等痛点,导致学生技能与岗位需求脱节。恒点“AI+虚拟仿真”实训室通过智慧平台规划学习路径,借助AIGC生成方案、虚拟仿真系统实现沉浸式设计验证,并支持VR展示与3D打印。该方案突破传统实训限制,赋能学生掌握行业前沿技能,有效弥合人才供需缺口。

-

AI+虚拟仿真:赋能环艺专业新双高建设的实践路径

恒点环艺“AI+虚拟仿真”实训室构建“资源-教学-分析”三位一体平台,以AI与虚拟仿真技术重构人才培养模式,实现个性化教学与复杂项目沉浸实训。它促进建筑、园林、数媒等专业群协同,共享资源、联动实践;深化产教融合,引入企业真实项目与标准,推动课堂与岗位对接;同时赋能技术创新与社会服务,助力区域发展。该平台是响应“新双高”建设、推动环艺专业数字化升级与高质量发展的关键载体。

-

以“AI+虚拟仿真”破局,赋能环艺专业产教深度融合

恒点“AI+虚拟仿真”实训室,针对环艺专业传统教学“纸上谈兵”、与行业数字转型脱节等痛点,以AIGC与虚拟仿真技术为核心,构建“创意-推演-评估”闭环体系。它将行业前沿技术融入课程,使学生能在虚拟环境中高效进行方案设计与验证,掌握AI辅助设计、虚拟空间模拟等新兴岗位技能。该方案有力推动了“岗课赛证”融合,提升了人才培养与产业需求的适配度,为环艺专业智能化升级与产教深度融合提供了落地路径。

-

AI-MOOT:人工智能×在线实训,职教转型新赛道政策解读

为响应国家“新双高”职教政策,南京恒点推出AI-MOOT在线实训平台。该平台深度融合人工智能与实训教学,通过智能辅导、个性化学习路径及自动设计实训项目等功能,破解传统教育困境。其核心“三谱一库”体系,构建了从岗位需求到能力培养与实践训练的完整闭环,并确保与国家级平台互通,旨在赋能职业教育高质量、个性化发展,培养符合时代需求的创新型人才。

-

AI+XR赋能智慧研创中心:打破职业教育实训困境,推动产教深度融合

国家近期出台多项政策要求深化数字技术与职业教育融合,但传统实训体系存在设备更新滞后、场景受限、校企合作浅表化等痛点。恒点“AI+XR”智慧研创中心通过构建“云—边—端”技术架构,赋能教师数字化教学、培育学生创新能力、促进校企深度协同,形成“技术—教学—产业”闭环生态。该模式通过虚拟仿真、能力画像等技术手段,有效解决了传统实训与产业脱节问题,为产教深度融合提供了创新解决方案。

-

数智化课堂创新,虚拟仿真踏“云”而上

第26届中国国际教育年会以"以教育见世界"为主题,聚焦数字化变革与教育创新。面对专业实训高成本、个性化培养不足等痛点,南京恒点公司推出虚拟仿真解决方案,开发XR工作站、MR沙盘等硬件,构建"虚实结合"教学环境。通过VRC-Editor零代码工具实现资源自主开发,结合AI技术实现个性化教学。虚拟仿真技术正从辅助手段升级为教育新基建核心,推动教育数字化转型。

-

打破边界,重塑未来:虚拟仿真实训平台革新教育与培训

恒点虚拟仿真实训平台通过AI、VR/AR等技术构建沉浸式实训环境,有效解决传统实训高成本、高风险、场景受限等痛点。平台具备三大核心功能:逼真场景模拟、交互式实操训练和个性化课程设置,实现"以虚助实"的实训效果。其五大优势包括:安全零风险、降本增效、突破时空限制、标准化与个性化统一、数据驱动评估。未来将结合AI和元宇宙技术持续升级,成为重构实践教学体系的重要载体。