数智赋能实验教学:创新人才培养的新路径

在数字化与智能化技术迅猛发展的今天,高等教育正面临前所未有的机遇与挑战。教育部高等学校实验室建设与实验教学指导委员会秘书长、东南大学熊宏齐教授提出“数智赋能实验教学”理念,从实验教学的再认识、虚拟仿真与AI技术的融合、实验教学的整体设计三个方面,探讨如何通过数智技术提升实验教学的质量和效率,为创新人才培养提供了全新的思路和方法。

对实验教学的再认识:从验证到引领

传统的实验教学通常分为基本验证、综合设计、研究探索三个层次(即“三性实验”)。然而,随着科技的快速发展,实验教学的内涵正在发生深刻变化。实验教学不应仅停留在验证已有知识的层面,而应通过“前沿引领+产教融合”的方式,培养学生解决复杂问题的能力。

具体而言,实验教学需要引入前沿科技设施与工程环境,让学生从“适应”社会需求逐步转向“引领”社会发展。例如,学生可以通过虚实结合的实验项目,对前沿技术进行验证,并融入团队开展多路径、多参数的探索性实验,不断优化方案和结果,将结果开展工程验证,推动实验教学引领社会发展,培养学生复杂问题能力为“新质人才”的培养奠定基础。

虚拟仿真与AI赋能:技术驱动的教学革新

虚拟仿真技术和人工智能(AI)的结合,为实验教学带来了革命性的变化。熊宏齐教授在PPT中详细介绍了面向科研和教学的两种系统架构:

1、面向科研的融合系统架构:强调高精度和可拓展性,系统包括五个核心模块——

领域知识库:包含学科理论知识和历史实验数据

大语言模型引擎:经过领域微调的LLM系统

虚拟仿真平台:基于精确数学模型的计算系统

参数优化模块:基于实验结果持续优化参数推荐

研究协作界面:研究者与系统交互的平台

这些模块通过标准化接口相互连接,形成完整的教学实验闭环系统。

2、面向教学的融合系统架构:面向教学的架构则更注重交互性和解释性,包括五个核心模块——

基础知识模块:包含学科教材知识和典型实验案例

实验引导模块:由LLM提供的实验设计指导

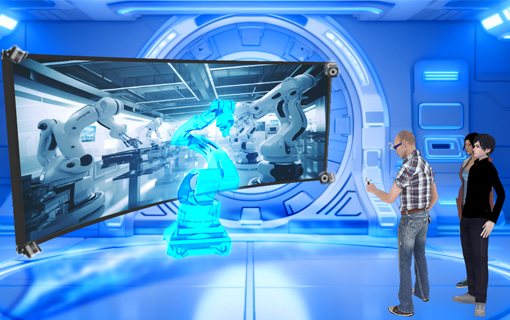

虚拟仿真环境:安全、可重复的实验环境

结果分析模块:对实验结果进行自动分析与解析

学习评估模块:评估学生实验设计与操作水平

这些模块通过标准化接口相互连接,形成完整的科研实验闭环系统。

两种架构的共性是均采用大语言模型(LLM)与虚拟仿真的双系统结构,建立了完整的反馈环路。差异则在于科研架构更注重结果精度,而教学架构更强调知识传递和能力培养。此外,AI技术的引入还带来了效率提升、成本降低、安全性提高等优势,为实验教学注入了新的活力。

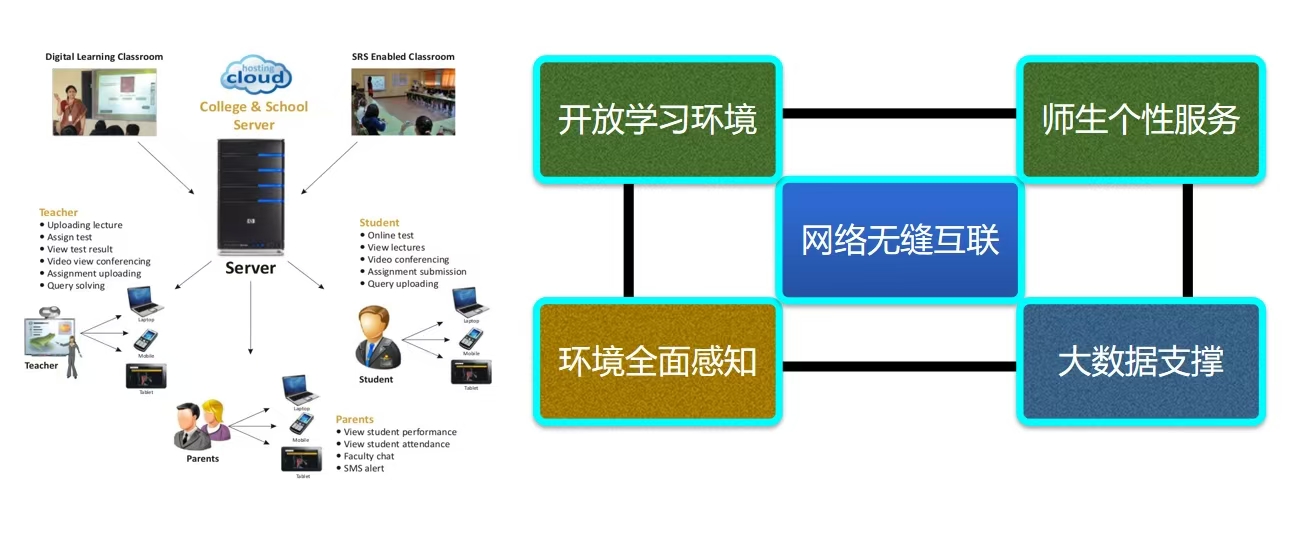

实验教学的整体设计:构建智慧教育生态

为了充分发挥数智技术的潜力,实验教学需要从资源建设、教学组织、学生评价等多个维度进行整体设计。

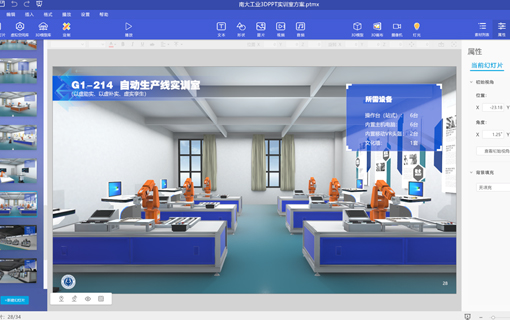

1. 资源建设:通过共享平台汇聚全国优质虚拟仿真实验资源,打造适应不同高校培养目标的虚实融合实验体系。例如,东南大学已构建了128项虚拟仿真实验项目,覆盖25所高校,形成了具有前沿性、交叉性和挑战性的实验课程。

2. 教学组织:采用三层架构(表现层、逻辑层、数据层)设计AI教学系统,实现知识的双向流动。数字教材、能力图谱和智能指导工具的引入,进一步提升了教学的个性化和精准性。

3. 学生评价:通过多源数据融合和智能分析,动态评估学生能力,将其分类为“天赋型”“基础扎实型”等类型,并提供个性化指导。这种闭环反馈机制为因材施教提供了科学依据。

新质生产力与人才培养的未来

熊宏齐教授在《数智赋能实验教学》主题报告中,引用了“新质生产力”的概念,指出创新是先进生产力的核心。教育、科技、人才的良性循环是实现新质生产力的关键。通过教育链、科技链、人才链“三链并驱”的一体化布局,高校可以培养出具备创新能力和复杂问题解决能力的“新质人才”,为社会发展和产业升级提供强有力支撑。

结语

数智赋能实验教学是高等教育改革的必然趋势。通过虚拟仿真与AI技术的深度融合,实验教学正从传统的验证性模式向探索性、引领性模式转变。未来,随着技术的不断进步和教育理念的持续创新,实验教学将在培养创新人才、服务社会发展中发挥更加重要的作用。

相关推荐

-

虚拟仿真赋能现代化船舶制造专业教育:破局人才培养新路径

虚拟仿真技术为船舶制造专业教育突破传统困境提供了创新路径。针对实训设备昂贵、高危操作难开展、产教脱节等问题,虚拟仿真通过构建高度仿真的船舶作业环境,使学生能在安全条件下反复练习各类操作,低成本“虚拟拥有”大型设备,实现从驾驶、轮机管理到装卸等全流程沉浸式实训。该技术推动了教学内容与产业需求深度融合,助力培养符合船舶智能化、绿色化发展的高素质技能人才。

-

“AI+XR”赋能智慧研创中心,预见职业教育“新双高”的未来

教育部提出以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向的“新双高”计划,强调产学研深度结合。南京恒点信息技术推出“AI+XR智慧研创中心”,通过“云-边-端”协同架构,构建集虚拟仿真、AI实训、资源管理于一体的综合平台,助力职教数字化转型。该方案注重实用性与普及性,旨在实现教师易用、学生易学的智能化教学环境,推动“金基地”建设与产教融合高质量发展。

-

如何选择合适的虚拟仿真平台,看这一篇就够了

虚拟仿真平台选择需综合考虑功能、成本与适配性。核心应关注高精度建模、多学科支持、实时交互等硬实力,同时评估部署方式、开放性和模块化等特点。教育领域需强化交互性与数据分析,职业培训要注重安全场景模拟。长期来看,平台应减少物理损耗并支持技术更新。恒点虚拟仿真平台表明,结合学科需求和虚实融合技术,选择最适配而非最优的方案,才能有效推动数字化转型。

-

智能制造专业虚拟仿真实训平台:AI赋能个性化学习,提高实践技能

恒点智能制造虚拟仿真实训平台运用VR/AR/MR和AI技术,通过高度仿真的3D场景实现沉浸式教学。该平台突破传统实训的安全风险、时空限制及高成本等痛点,支持多终端协同操作和个性化智能评估。AI系统能动态调整实训难度,模拟各类故障场景,并实时反馈操作错误,构建"虚实融合"的智能制造人才培养体系,推动职业教育数字化转型。

-

“AI+XR”赋能智慧研创中心:告别AI焦虑,重塑教师未来

教育数字化浪潮下,AI与XR技术正重塑教师角色。基于此,南京恒点公司推出“AI+XR智慧研创中心”构建了未来教师培养平台,包含AI教研工具、虚拟资源开发系统等六大模块,支持教师从知识传授者转型为教学设计者和创新引导者。该平台通过校企合作机制,帮助教师掌握智能备课、个性化辅导等技能,并参与产业项目实践,培养“数字化+产业”复合能力,实现“技术赋能教师、教师赋能学生”的教育闭环。

-

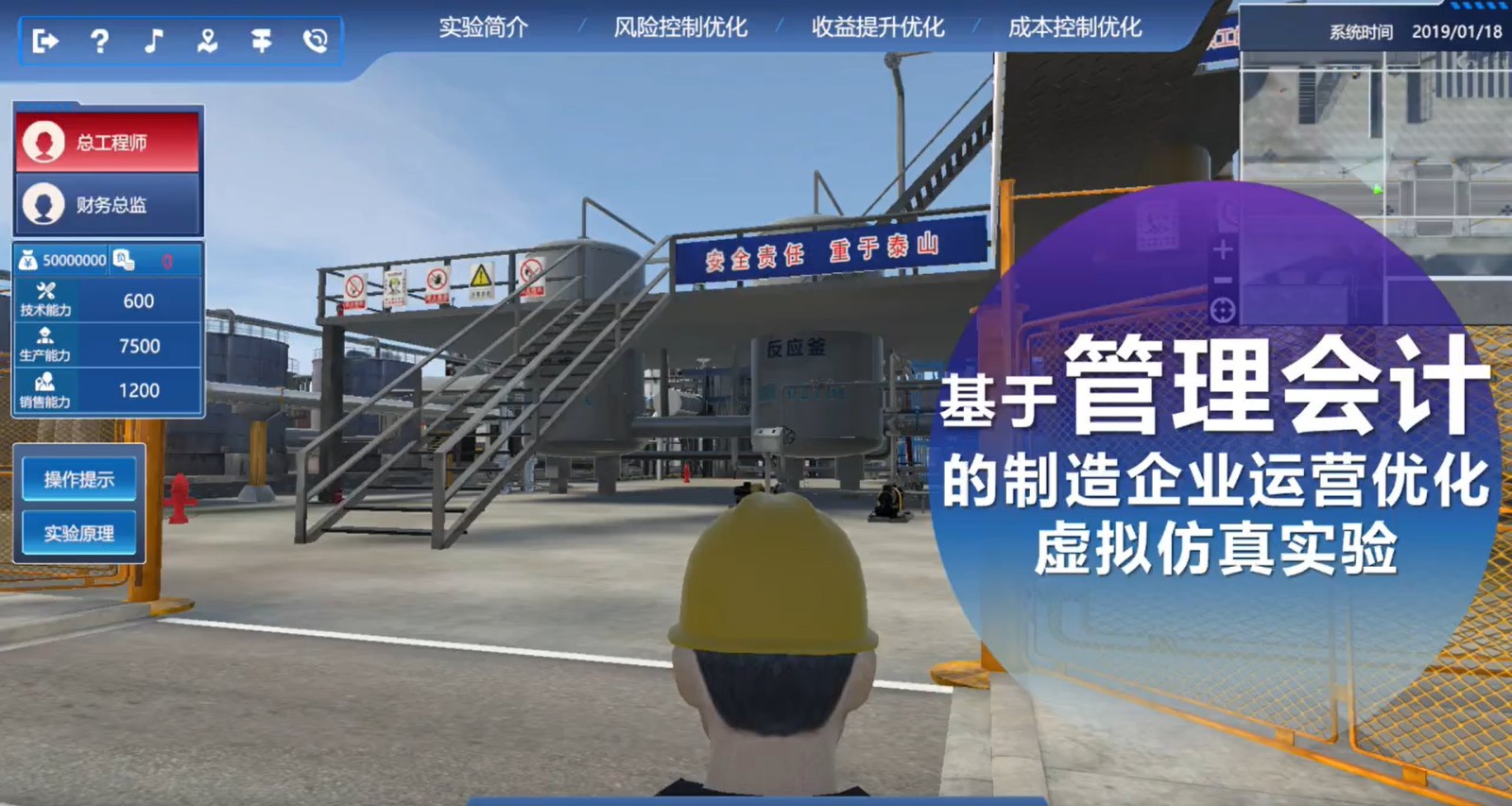

案例分享 | 基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验

针对化工企业安全管理薄弱的痛点,南京恒点与南通大学合作开发《基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验》。该项目通过虚拟仿真技术,模拟化工企业运营场景,让学生以角色扮演形式进行管理决策实践。实验突破传统教学的局限,采用开放式的动态评估体系,以运营优化效果而非操作步骤正确性作为评分标准,着重培养学生平衡风险管控与成本控制的能力,填补了传统会计教学中实践性不足的空白。

-

赋能新双高:虚拟仿真技术引领液压与气动专业人才培养革新

在《教育强国建设规划纲要》和"新双高"计划推动下,液压与气动技术人才培养迎来新机遇。传统实训存在设备昂贵、操作受限等痛点,而虚拟仿真技术为教学改革注入新动力。通过构建“液压与气动虚拟仿真创新实训基地”,搭建多样化虚拟仿真实训场景,实现元件认知、回路设计、故障诊断全链条虚拟训练,虚拟仿真实训不仅能解决资源不足问题,还能支持个性化教学评估,为培养复合型技能人才提供有力支撑。

-

虚拟仿真实训:筑牢实训安全防线,赋能实践教学新升级

恒点虚拟仿真实训系统通过XR数字融合工作站、3D-LED交互显示等先进技术,构建高度仿真的实训环境。学生可在虚拟场景中反复练习机械加工、电路连接等高风险操作,通过大空间协同系统实现团队演练,MR智能沙盘则支持建筑地质等专业实训。系统突破时空限制,记录操作数据辅助教学分析,既保障实训安全,又提升教学质量,为培养技能人才提供创新解决方案。

-

数智化课堂创新,虚拟仿真踏“云”而上

第26届中国国际教育年会以"以教育见世界"为主题,聚焦数字化变革与教育创新。面对专业实训高成本、个性化培养不足等痛点,南京恒点公司推出虚拟仿真解决方案,开发XR工作站、MR沙盘等硬件,构建"虚实结合"教学环境。通过VRC-Editor零代码工具实现资源自主开发,结合AI技术实现个性化教学。虚拟仿真技术正从辅助手段升级为教育新基建核心,推动教育数字化转型。

-

虚拟仿真重塑液压与气动人才培养新生态

随着智能制造的发展,液压与气动技术人才需求激增,但传统实训模式存在高成本、安全风险和场景单一等问题。虚拟仿真技术通过3D-LED交互显示系统、MR大空间协同系统等交互设备,构建沉浸式虚拟仿真实训环境、降低实训成本和风险、实现实时评估等优势,为专业人才培养提供了新路径,将成为未来液压与气动教学改革的核心驱动力。