从机器人扭秧歌,看虚拟仿真如何为机器人产业培养应用型人才

今年春晚,最让人印象深刻的非《秧BOT》莫属。相关话题迅速席卷各大社交媒体平台,一跃成为热搜榜首,网友们纷纷在评论区留言,惊叹于科技的飞速进步。换作20年前,谁也也想不到,最具烟火气的秧歌舞,能与充满科技感的尖端机器人,如此完美融合地整活。在那时的人们看来,赛博朋克应该是高大上的代名词,万万没想到最终落到实处竟然如此接地气。而现在,演出团队甚至故意去掉了机器人的外壳,展示出其机械骨架,就是为了与灵动的舞蹈艺术家形成强烈的反差。事实证明,这种反差感确实不仅没显得违和,反而让整场演出更具张力。

据介绍,这批机器人采用了全景深度感知技术,能够精准掌握环境的细微变化;通过先进的AI算法,它们甚至可以“听懂”音乐,便根据节奏调整反应;高精度3D激光SLAM定位和导航技术,则让机器人在复杂的舞台环境里也能精准找到自己的位置……科技的飞速发展确实让我们拥有遥遥领先的机器人,无论现场如何变化,都能hold住。“台上一分钟、台下十年功”,这句老话,对机器人同样适用。舞台上天翻地覆的变化,也意味着背后有着极大的挑战。

机器人产业

市场前景与政策导向

人形机器人是新质生产力的重要方向,是人工智能技术与制造业实体经济深度融合的重要领域,正在深刻改变人类的生产生活方式。国际机器人联合会曾发布《2024世界机器人报告》,2023年全球工业机器人总保有量约428.2万台,较2022年增长10%,服务机器人市场持续增长;某数据统计网站预计2024年服务机器人市场规模将达到362亿美元,2029年将达到730.1亿美元。因此,业内人士乐观估计,当前全球机器人产业创新活跃,具有很大市场潜力和发展空间,预计未来仍将保持发展势头。

飞速发展的机器人行业对人才的需求十分可观。由于机器人产业的人才培养涉及跨学科、多学科的内容,因此其催生的人才需求,不仅局限于顶端人才,而是涵盖系统设计、调试、安装、运维等多方面人才。以日本千叶工业大学未来机器人系的情况为例,在建立之初,他们就集合了电子、控制、机械设计以及人工智能等相关领域的教授,共同组建12个研究室,并以跨学科的方式开展教学。

工信部曾印发《人形机器人创新发展指导意见》,其中提出“加强人形机器人相关学科专业人才培养,鼓励人形机器人企业与高等院校、科研院所等合作,创新产学研合作培养模式,共同培养跨学科的交叉复合型人才和工程型人才,增强高水平人才供给。加强职业教育、技术再培训等,大力培育产业应用型人才”。

虚拟仿真技术

助力机器人产业人才培养

如前文所述,跨学科知识的实际应用是机器人人才培养的一大挑战,更为重要的是,机器人开发及应用需要创造性思维,因此培养学生的兴趣是关键。清华大学研究员赵明国就提出,要想让学生对机器人领域产生兴趣并参与到相关竞赛中,可能从本科生阶段尤其是低年级开始培养较为合适,为此他们专门设计了循序渐进的培养计划。

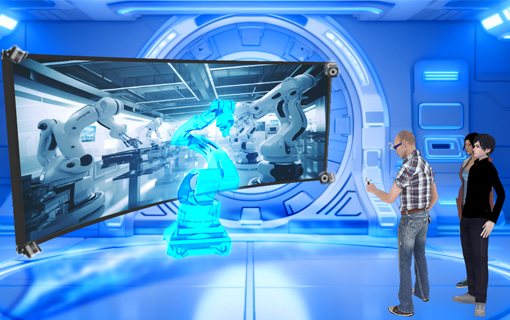

由此可见,传统的教学模式已经难以胜任机器人培养的时代重任。而新技术的应用不仅可以为人才培养提供全新的教学工具,也可以助力推动教学模式的变革。基于虚拟仿真技术开发的实验课程就是科学教育中的重要探索,其不仅让学生获得机器人技术实际应用的交互式体验,也足以激发了学生对科技的热情和探索欲望。

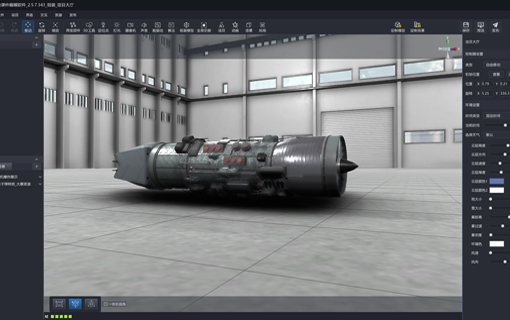

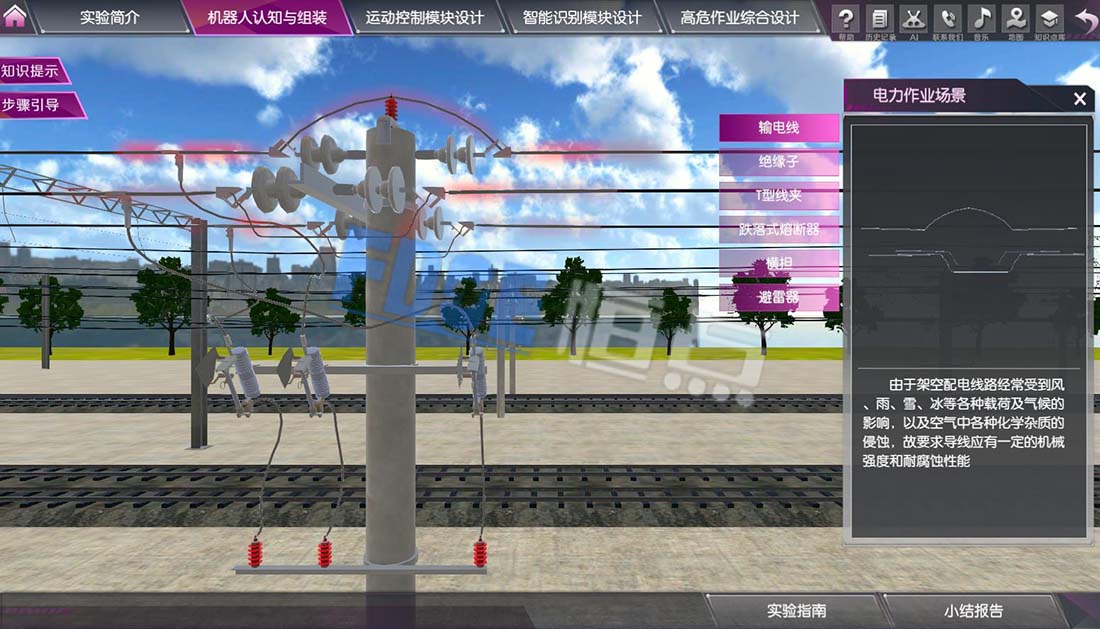

恒点以虚拟仿真技术开发实验教学产品,与校方共同探索合作育人模式,推动教育方法的创新与教学模式的变革,共建一系列与机器人相关的虚拟仿真实验课程。如复杂环境下智能机器人高危作业虚拟仿真实验,其将学科前沿成果反哺教学,实验内容由浅入深,兼顾知识性与趣味性,通过任务驱动的方式帮助学生具备将所学的理论知识应用于工程解决实际问题的能力。

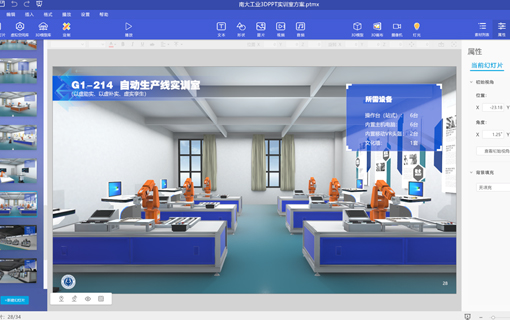

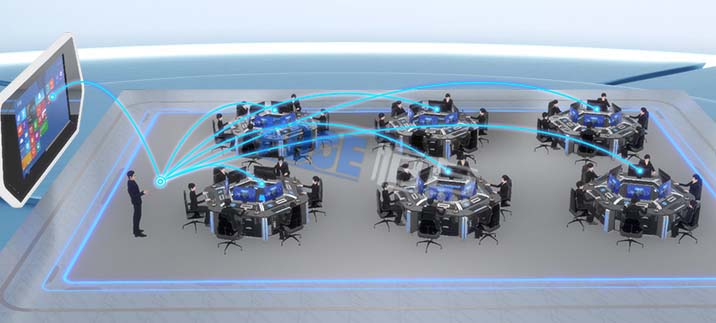

此外,恒点还提供“先进控制技术与机器人一体化”智能实训室这一系统化的解决方案,其以“工业4.0”为背景,紧贴“中国制造2025”发展战略,以先进控制和机器人为主题,为学校搭建一个综合培养先进控制技术、机器人技术应用及研发的专业人才平台,运用多种先进控制技术,打造理论与实训结合的虚实一体化教学环境。

结语

人工智能在多个领域得到广泛应用,促进产业深度转型升级,成为提高生产效率、助力技术创新的重要工具,推动新质生产力的形成与发展。机器人技术是科学技术的制高点,是一个国家创新能力的标志,也考验一个国家在创新能力培养方面的教育实力。恒点通过产学融合、校企合作,共建虚拟仿真实验教学平台应对跨学科应用人才的教育挑战,让学生们深刻体会到人工智能的魅力与应用潜力,培养出更多具备科学素养与创造思维的未来人才。

相关推荐

-

虚拟仿真赋能现代化船舶制造专业教育:破局人才培养新路径

虚拟仿真技术为船舶制造专业教育突破传统困境提供了创新路径。针对实训设备昂贵、高危操作难开展、产教脱节等问题,虚拟仿真通过构建高度仿真的船舶作业环境,使学生能在安全条件下反复练习各类操作,低成本“虚拟拥有”大型设备,实现从驾驶、轮机管理到装卸等全流程沉浸式实训。该技术推动了教学内容与产业需求深度融合,助力培养符合船舶智能化、绿色化发展的高素质技能人才。

-

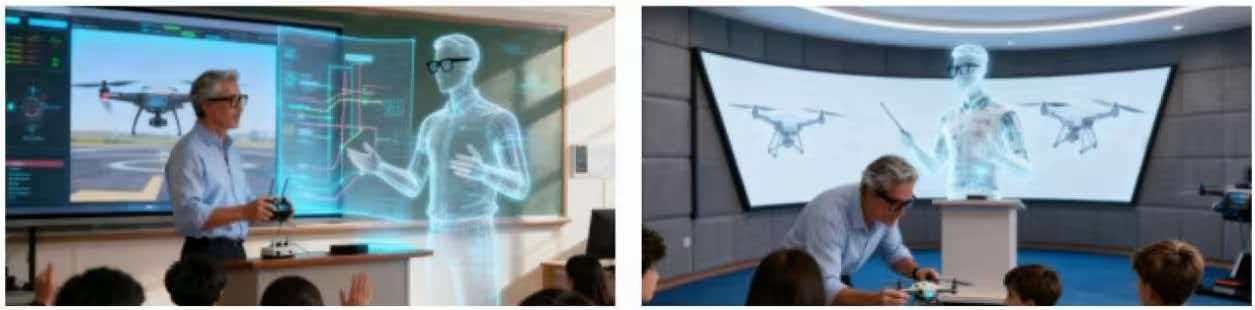

全面支持智能场景化应用,AI-MOOT的智能实训装备体系

南京恒点公司立足产教融合,打造AI-MOOT智能实训装备体系,以“三谱一库”和AIC-Editor内容工具为核心,实现实训资源一次制作、多终端同步使用。该体系支持VR/MR、移动端等多种实训模式,并创新推出AI数字教师,可与真实教师形成“虚实双师”协同教学,推动教学流程智能化,有效提升教学效率与个性化水平。

-

AI-MOOT平台:破解职教实训痛点,赋能教师教学革新

AI-MOOT平台以人工智能、数字孪生、VR/AR等技术破解职教实训痛点,助力教师教学革新。平台提供零代码开发工具,支持教师自主创建虚拟仿真课程,实现资源开放共享。通过数字教师协同教学与AI实时伴学,打造沉浸式课堂,减轻教师负担。数据驱动评估动态生成学生能力画像,助力精准教学。平台还对接产业需求,推动产教融合,采用“云边端”一体化架构,实现多终端数据互联,赋能教师从知识传授者向学习设计师转型。

-

AI-MOOT:人工智能×在线实训,职教转型新赛道政策解读

为响应国家“新双高”职教政策,南京恒点推出AI-MOOT在线实训平台。该平台深度融合人工智能与实训教学,通过智能辅导、个性化学习路径及自动设计实训项目等功能,破解传统教育困境。其核心“三谱一库”体系,构建了从岗位需求到能力培养与实践训练的完整闭环,并确保与国家级平台互通,旨在赋能职业教育高质量、个性化发展,培养符合时代需求的创新型人才。

-

“AI+XR”赋能智慧研创中心,预见职业教育“新双高”的未来

教育部提出以“办学能力高水平、产教融合高质量”为导向的“新双高”计划,强调产学研深度结合。南京恒点信息技术推出“AI+XR智慧研创中心”,通过“云-边-端”协同架构,构建集虚拟仿真、AI实训、资源管理于一体的综合平台,助力职教数字化转型。该方案注重实用性与普及性,旨在实现教师易用、学生易学的智能化教学环境,推动“金基地”建设与产教融合高质量发展。

-

如何选择合适的虚拟仿真平台,看这一篇就够了

虚拟仿真平台选择需综合考虑功能、成本与适配性。核心应关注高精度建模、多学科支持、实时交互等硬实力,同时评估部署方式、开放性和模块化等特点。教育领域需强化交互性与数据分析,职业培训要注重安全场景模拟。长期来看,平台应减少物理损耗并支持技术更新。恒点虚拟仿真平台表明,结合学科需求和虚实融合技术,选择最适配而非最优的方案,才能有效推动数字化转型。

-

智能制造专业虚拟仿真实训平台:AI赋能个性化学习,提高实践技能

恒点智能制造虚拟仿真实训平台运用VR/AR/MR和AI技术,通过高度仿真的3D场景实现沉浸式教学。该平台突破传统实训的安全风险、时空限制及高成本等痛点,支持多终端协同操作和个性化智能评估。AI系统能动态调整实训难度,模拟各类故障场景,并实时反馈操作错误,构建"虚实融合"的智能制造人才培养体系,推动职业教育数字化转型。

-

“AI+XR”赋能智慧研创中心:告别AI焦虑,重塑教师未来

教育数字化浪潮下,AI与XR技术正重塑教师角色。基于此,南京恒点公司推出“AI+XR智慧研创中心”构建了未来教师培养平台,包含AI教研工具、虚拟资源开发系统等六大模块,支持教师从知识传授者转型为教学设计者和创新引导者。该平台通过校企合作机制,帮助教师掌握智能备课、个性化辅导等技能,并参与产业项目实践,培养“数字化+产业”复合能力,实现“技术赋能教师、教师赋能学生”的教育闭环。

-

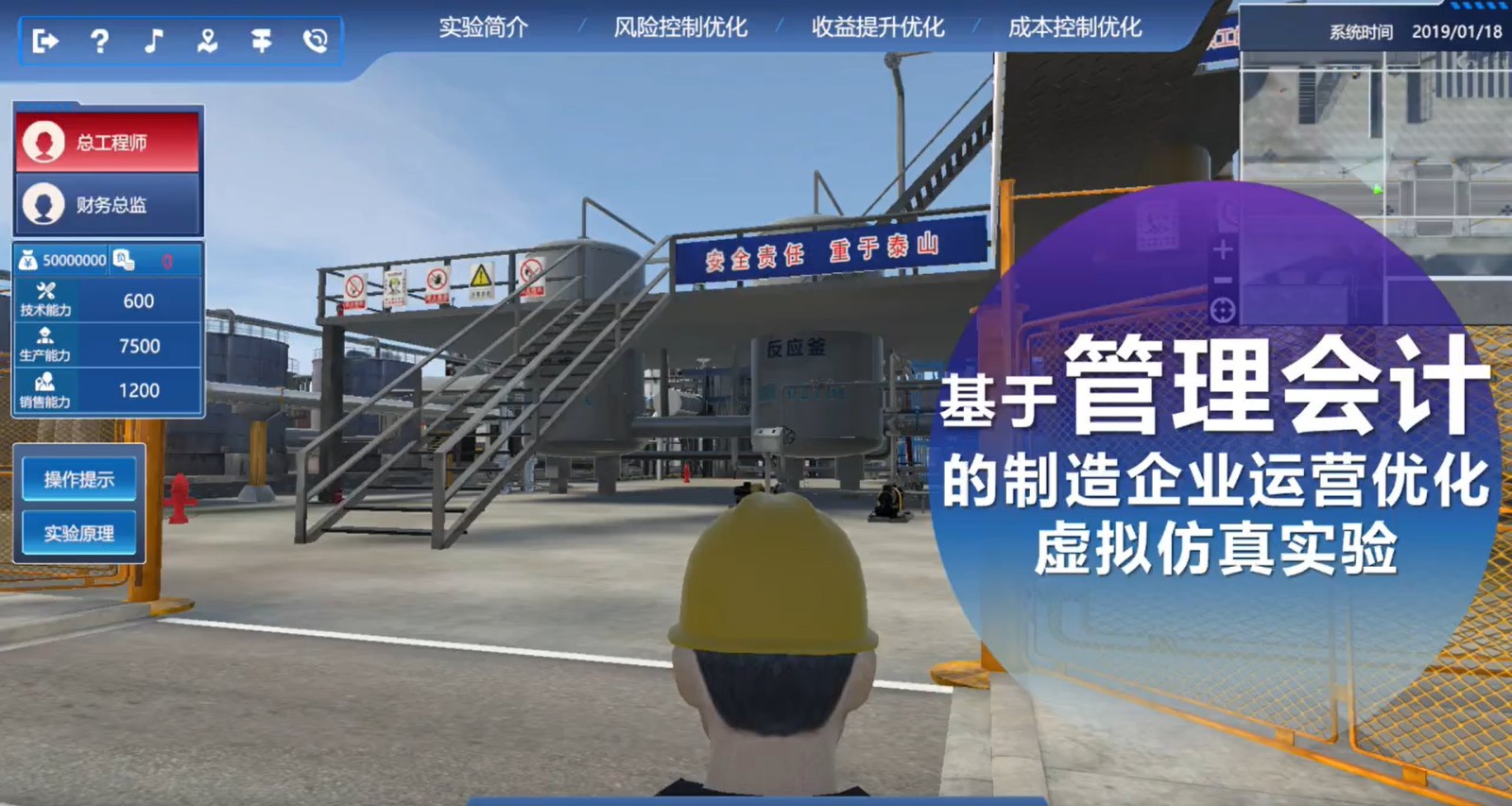

案例分享 | 基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验

针对化工企业安全管理薄弱的痛点,南京恒点与南通大学合作开发《基于管理会计的制造企业运营优化虚拟仿真实验》。该项目通过虚拟仿真技术,模拟化工企业运营场景,让学生以角色扮演形式进行管理决策实践。实验突破传统教学的局限,采用开放式的动态评估体系,以运营优化效果而非操作步骤正确性作为评分标准,着重培养学生平衡风险管控与成本控制的能力,填补了传统会计教学中实践性不足的空白。

-

赋能新双高:虚拟仿真技术引领液压与气动专业人才培养革新

在《教育强国建设规划纲要》和"新双高"计划推动下,液压与气动技术人才培养迎来新机遇。传统实训存在设备昂贵、操作受限等痛点,而虚拟仿真技术为教学改革注入新动力。通过构建“液压与气动虚拟仿真创新实训基地”,搭建多样化虚拟仿真实训场景,实现元件认知、回路设计、故障诊断全链条虚拟训练,虚拟仿真实训不仅能解决资源不足问题,还能支持个性化教学评估,为培养复合型技能人才提供有力支撑。