案例分享 | 唐代服饰文化的传承与创新——虚拟仿真实验的探索与实践

唐代,作为中国历史上的一个文化高峰,以其开放的姿态和丰富的文化交流,孕育出了独特的服饰艺术。今天,我们站在巨人的肩膀上,利用现代科技的力量,致力于将这一传统艺术以全新的形式呈现给世界。

背景与痛点

在数字化和全球化的浪潮中,唐代服饰文化作为中国传统文化的瑰宝,面临着传承与创新的双重挑战。

一方面,由于服装纺织材料的特性传统服饰的实物资料稀缺,且保存状态难以保证,古代服装很难完整的留存至今,导致学生和研究人员难以直观学习和研究。我们现有的实物资料基本都保存在博物馆中,藏品也大多为面料残片与部分配饰的部件,在现有的教学中,学生也很难实现赴各地博物馆进行实物考证。

另一方面,现代设计需求日益增长,对传统元素的现代表达提出了更高要求。目前以唐代为历史题材的影视剧众多,其中重点为宫廷剧,剧中大部分内容都涉及到唐代官常服,官常服的复原与设计是剧中人物造型设计的重要内容。而实体设计成本高、耗时长难以满足现实需求。

解决方案

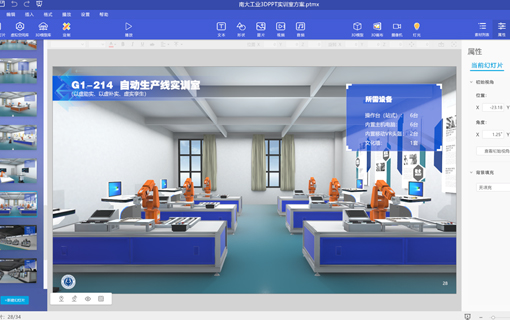

在这样的背景下,恒点与西安工程大学、马冬教授团队合作开发的“唐代题材影视人物官常服设计虚拟仿真实验”项目应运而生,以实物资料为佐证,通过通过影像数据采集等现代科技手段,对唐代服饰文化进行保护、传承和创新。

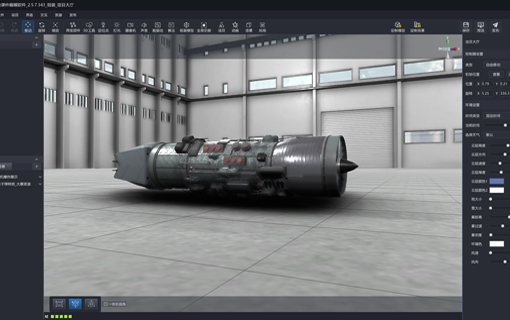

通过数字技术对中国古代服装进行虚拟仿真复原设计,建立3D虚拟仿真资料库,结合史料记载与博物馆实物,复原了唐代官常服的款式、色彩、面料和图案,学生可以直观地了解唐代服饰的形制特点和文化内涵。

这一过程不仅让学生能够在虚拟环境中体验设计流程,认知设计元素,而且深化了他们对唐代服饰文化的理解,为后续的设计实践打下坚实的基础。学生以数字资料库为设计素材,结合影视服装设计原则与剧本要求,自主设计符合角色性格特点的人物服装造型,提升学生市场化设计能力,提高实验效率。

设计亮点

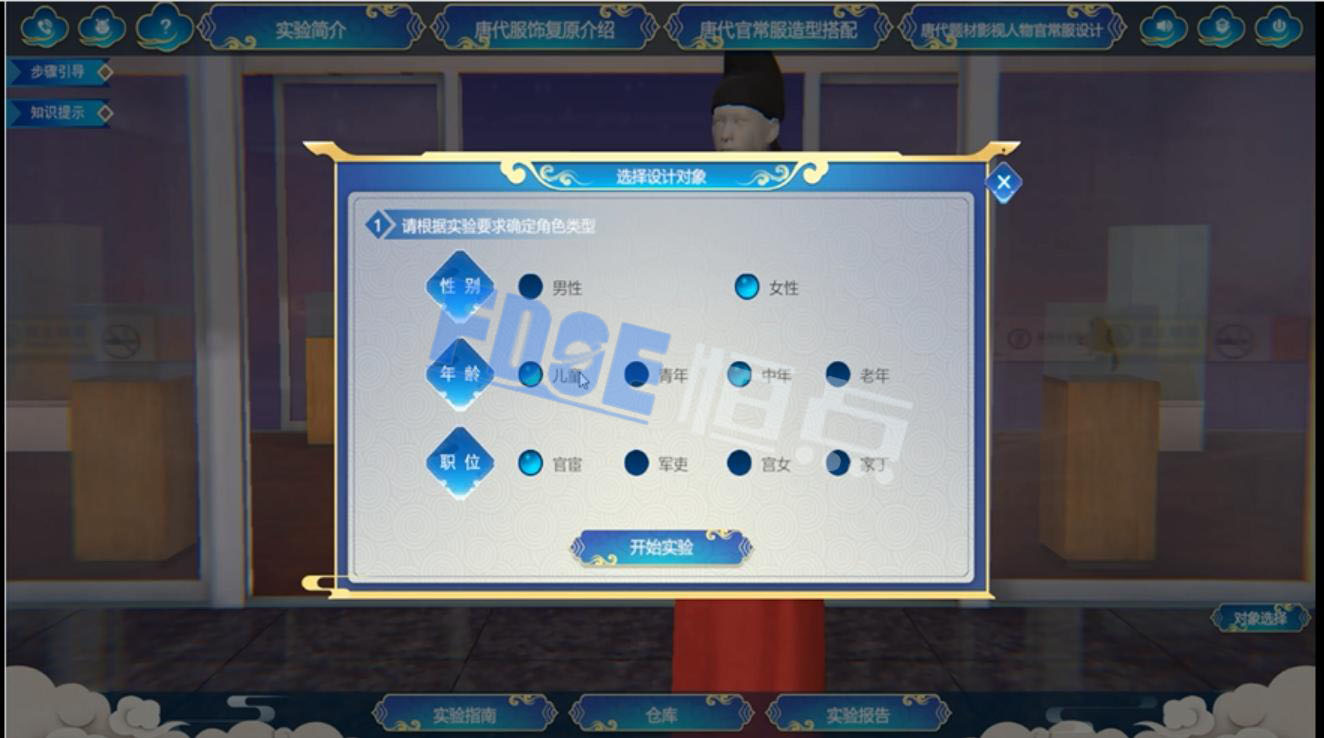

本实验的建设弥补了传统实验的不足,以及将以前不可操作的环节通过3D虚拟的方式让学生体验设计流程,认知设计元素。其创新的教学模式和丰富的教学内容,允许学生根据剧本需要自主设计符合角色性格特点的人物服装造型,提升学生市场化设计能力,提高实验效率。

实验系统将史料文献记载复原成虚拟仿真可视化实物,不再单纯的通过书本学习与理论讲授来掌握知识点,而是通过“可视化”教学,增强对知识点的识记与理解,强化记忆,提高学生学习积极性。

实验系统实现了“翻转课堂”,创建有知识角作为实验前的知识储备,学生可通过知识角预习实验所需相关知识,知识角包含知识点创建功能,并能将知识点与实验操作步骤一一关联。提示功能,供学生查看知识,提高实验效率。

实验系统通过“引导型”教学加强学生对知识点的掌握。其以培养学生设计与实践能力为目的,将唐代题材影视人物官常服设计分解为唐代官常服复原设计、官常服影视服装设计两大部分实验模块,尤其是后者允许结合剧本要求和角色性格进行自主性创作设计,从而将知识贯通。

实验系统还通过学生、师生之间的“互动式”教学增强学生设计能力。实验允许学生分组,可在线进行讨论研究,学生之间相互交流设计意见。对于不能解决的问题可通过访问服饰博物馆或在线提问由专业教师给予指导意见,更有针对性地交流与答疑。

学生的设计作品从传统的二维平面效果图转化为3D虚拟的三维模型,更能准确、真实的反映作品的设计效果。解决了在传统实验中效果图与设计实物差别大的问题,学生可根据模拟的仿真效果及时修改设计作品,得出最优化的实验结果。

结语

唐代题材影视人物官常服设计虚拟仿真实验,不仅为学生提供了一个学习和实践唐代服饰文化的平台,也为传统文化的传承与创新开辟了新的道路。这一实验不仅提升了学生的实践创新能力,更为影视美术设计等领域的人才培养提供了有力支持。

相关推荐

-

数字媒体“AI+XR”融创实训室:赋能职业教育新双高建设,引领专业高质量发展

在新双高计划背景下,数字媒体专业面临产学脱节等挑战。恒点“AI+XR”融创实训室通过虚实融合设备与智能教学体系,将产业新兴岗位能力转化为模块化实训任务,覆盖从AI创作到XR开发的全产业链流程。实训室构建协同育人生态,支持课赛证融通,培育技术复合型数字新质人才,并推动教学向AI赋能、项目驱动的模式转型,为职业教育数字化发展与高素质技能人才培养提供创新路径。

-

数字媒体 “AI+XR” 融创实训室:破解产教融合痛点,赋能职业教育高质量发展

恒点“AI+XR”融创实训室针对数字媒体专业产教脱节、实训滞后等痛点,整合AIGC与XR前沿技术,重构对接产业的教学内容与全链路实训平台。通过引入企业级工具与真实工作流,推动“岗课赛证”综合育人,并赋能师资建设与产教生态构建。该方案有效促进教学与产业对接,助力培养适应数字创意产业发展的复合型技术技能人才,推动职业教育高质量发展。

-

环境艺术设计“AI+虚拟仿真”实训室:破解教学痛点,赋能智慧教学

传统环艺专业教学存在实训成本高、方案可视化弱、技术教学脱节等痛点。恒点“AI+虚拟仿真”实训室通过虚拟仿真、AIGC与XR技术,构建可交互的虚拟实训环境,大幅降低教学成本,实现设计方案三维可视化与实时调试,融入行业前沿技能,并支撑教研创新与数据驱动教学,有效推动产教融合,提升人才培养与产业需求的适配度。

-

“AI+虚拟仿真”重塑环艺设计人才培养

环艺行业数字化转型急需AI与虚拟仿真技能人才,但职业院校传统实训存在成本高、技术滞后等痛点,导致学生技能与岗位需求脱节。恒点“AI+虚拟仿真”实训室通过智慧平台规划学习路径,借助AIGC生成方案、虚拟仿真系统实现沉浸式设计验证,并支持VR展示与3D打印。该方案突破传统实训限制,赋能学生掌握行业前沿技能,有效弥合人才供需缺口。

-

AI+虚拟仿真:赋能环艺专业新双高建设的实践路径

恒点环艺“AI+虚拟仿真”实训室构建“资源-教学-分析”三位一体平台,以AI与虚拟仿真技术重构人才培养模式,实现个性化教学与复杂项目沉浸实训。它促进建筑、园林、数媒等专业群协同,共享资源、联动实践;深化产教融合,引入企业真实项目与标准,推动课堂与岗位对接;同时赋能技术创新与社会服务,助力区域发展。该平台是响应“新双高”建设、推动环艺专业数字化升级与高质量发展的关键载体。

-

以“AI+虚拟仿真”破局,赋能环艺专业产教深度融合

恒点“AI+虚拟仿真”实训室,针对环艺专业传统教学“纸上谈兵”、与行业数字转型脱节等痛点,以AIGC与虚拟仿真技术为核心,构建“创意-推演-评估”闭环体系。它将行业前沿技术融入课程,使学生能在虚拟环境中高效进行方案设计与验证,掌握AI辅助设计、虚拟空间模拟等新兴岗位技能。该方案有力推动了“岗课赛证”融合,提升了人才培养与产业需求的适配度,为环艺专业智能化升级与产教深度融合提供了落地路径。

-

职业教育智慧实训平台如何打造沉浸式文化传承新课堂

恒点非遗陶艺AI+虚实融合创新实训室,以“文化为魂、科技赋能”为核心,融合VR/AR、数字孪生与人工智能技术,构建“文化认知、技艺实训、创意设计、沉浸体验”四大功能空间。通过CAVE沉浸系统、3D设计平台、AR展示台等,实现非遗陶艺全流程数字化教学与活态化传承,破解技艺传承瓶颈,推动职业教育智能化转型,助力陶瓷文化创新传播与社会服务。

-

非遗邂逅智慧职教实训,虚拟仿真如何优化传统陶艺学习体验

虚拟仿真技术为非遗陶艺教学带来革新。它通过VR/AR创建沉浸式实训环境,让学生直观学习拉坯、施釉等工艺细节,实现“即练即反馈”。AI导师系统实时分析学生操作数据,提供个性化指导与自适应训练路径,突破师资与课堂限制。云端平台支持随时练习与远程辅导,促进跨地域交流。这一模式有效化解传统教学时间有限、观察难、师资少等痛点,显著提升学习效率与质量,推动非遗技艺的传承与创新。

-

智慧职教新突破:非遗陶艺实训室助力教师高效教学与管理

南京恒点公司打造非遗陶艺虚拟仿真实训室,以“人工智能+虚拟仿真”赋能教学。该平台集成智能管理、AI实训导师、AIGC设计工具与全流程数字化系统,助力教师一键备课、精准指导、创意设计及高效管理,破解传统教学瓶颈,推动非遗陶艺教育向数字化、个性化转型。

-

虚拟仿真智慧实训,如何打造陶艺产教融合新引擎?

非遗陶艺虚拟仿真实训室以“文化为魂、技艺为核、科技赋能”,破解传统教学成本高、大师资源少、创新风险大等困境。通过虚拟仿真与数字孪生技术,实现零耗材反复练习、虚拟烧成观察,并融入数字设计、市场验证及文化认知模块,推动教学与陶瓷产业升级、数字文创需求深度融合,培养既懂传统技艺又具备创新能力的复合型人才,为产教融合注入新动力。