田野科技“一张皮”,虚实结合的虚拟仿真教学推动考古教学创新发展

文运同国运相牵,文脉同国脉相连。党的二十大报告明确提出,推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。考古,不仅关系到我们对古代文化的认知、发掘、保护、利用,关系到考古学学科体系、学术体系、话语体系的建设,更是关系到我国考古学的国际影响力,对增强世界不同地区古代文明的比较研究有着十分重要的作用。

作为一门多学科交叉的人文学科,更为科学、更为全面深入的发掘、研究在考古研学过程中,有着不可替代的地位。这要求考古学教育不仅要培养学生的考古问题意识,更要注意培养学生具有多学科的视野、技术和方法。

考古教学对于田野实践有着一定的要求

传统的教学模式强调理论灌输,而对研究能力、实践能力的培养有所忽视,并且缺少互动,不能有效激发学生的思考和探索能力。传统田野考古实习中,每个本科生通常仅能在一个遗址进行实践训练,无法体验不同时期、不同类型遗址的考古工作。这些都构成了考古教学的现实瓶颈。

将科技手段列入考古专业培养方案,促进二者的有机融合,一直是考古教学的发展方向。新兴技术的出现,不仅为考古研学带来新的研学工具,对考古专业人才提出新的技能要求,也为训练和提升考古专业学生提供了全新的教育工具。虚拟仿真技术的应用,正在改变考古研学事业的格局。

以虚助实 强化实践能力

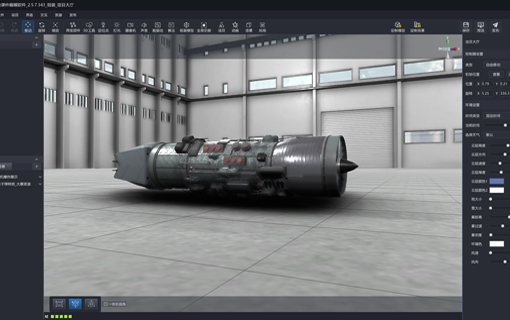

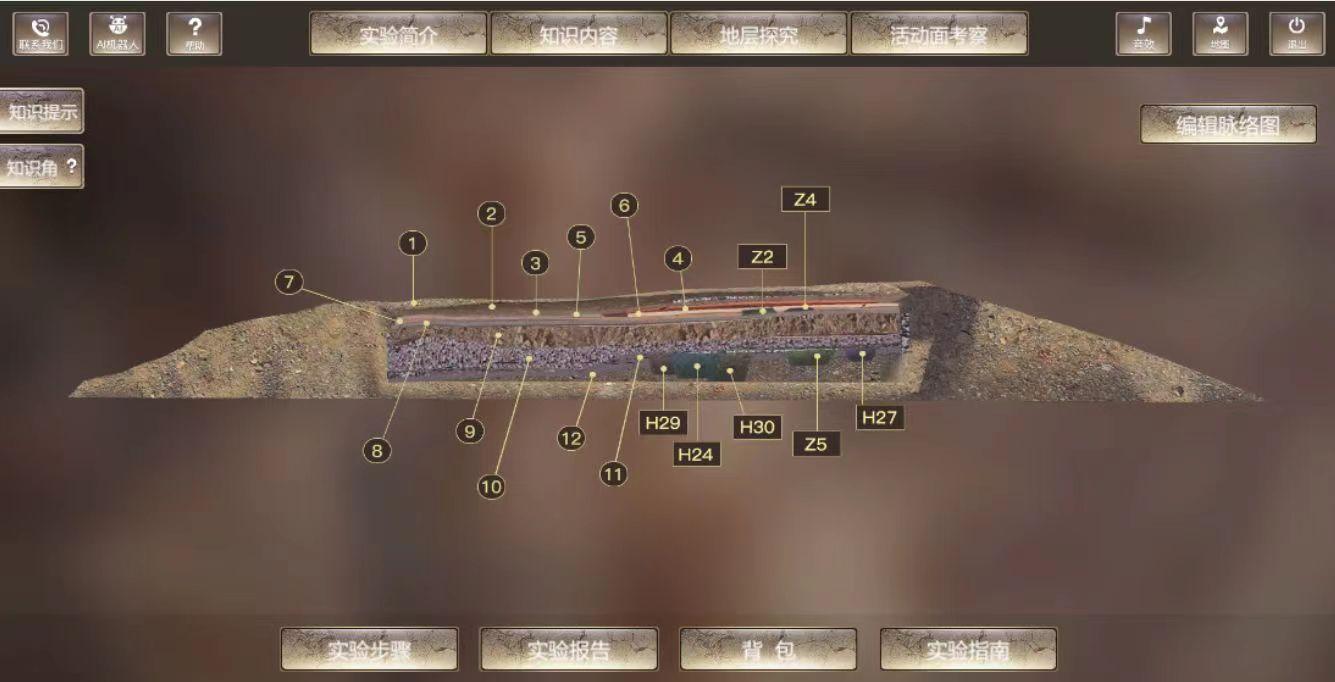

虚拟与现实通过三维建模技术,将考古遗址的地形、地貌、遗迹和遗物精确复原,创建一个高度真实的虚拟考古现场。学生在虚拟环境中进行考古发掘的模拟操作时,仿佛置身于真实的考古现场,能够感受到与实地考古相似的体验。

学生可以使用虚拟铲子、刷子等工具进行考古发掘的模拟操作,并实时获得操作反馈。这些虚拟工具的操作方式和效果与真实工具非常相似。系统甚至可以模拟考古现场的自然声音,如风声、鸟鸣等,增强了学生的沉浸感和真实感。

科技的进步发展,正在改变考古学面貌,两者的结合越来越紧密

除了视觉上的高度真实感,系统还通过多感知技术,提供触觉反馈。例如,当学生使用虚拟铲子挖掘时,可以感受到土壤的阻力和质地,增强操作的真实感。

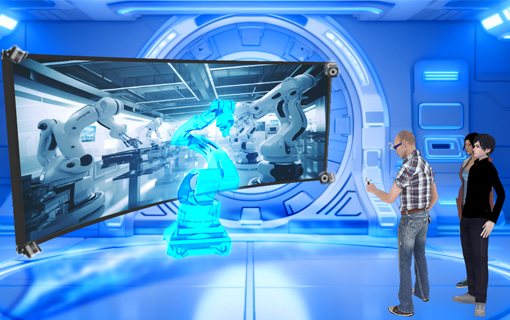

南京恒点信息技术有限公司还以大空间动作捕捉技术开发出MR大空间协同系统,用以配合相关教学,提升模拟户外实践的训练效果。其精准的交互操作、逼真的模拟环境,带来更自由的虚拟交互体验;独有的中心控制系统能够支持多人交互、设备一键管理、跨终端互联的功能。从而帮助体验者获得人机互动、虚实融合的沉浸式体验,提升现场实操、应变能力与多人协同水平。

以虚补实 突破传统教学瓶颈

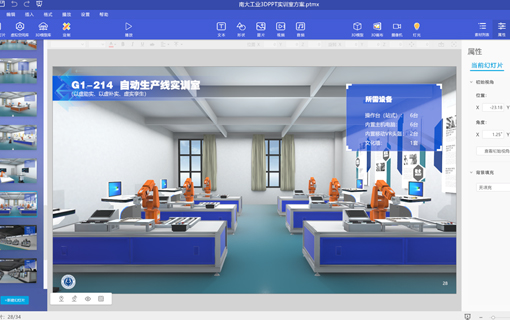

虚拟仿真实验系统无需带领学生外出考察遗址,在节约出行、住宿成本的同时,却可以提供多种不同类型的考古遗址用于实训学生可以在虚拟环境中进行多次、不同的实践练习,丰富实践经验。

不仅如此通常二维的照片或线图无法展示遗迹与遗物所包含的丰富信息,学生难以全方位地感受和理解授课内容。虚拟仿真实验系统通过三维建模和虚拟现实技术,可以全方位展示遗迹与遗物的细节,帮助学生更深入地理解考古内容。

虚拟仿真技术,让田野、科技“两张皮”困境得到化解

虚拟环境下的考古操作不会对文物造成任何损害,学生可以放心地进行各种尝试和探索,避免了因操作失误造成文物损坏甚至人身事故的风险。学生还可以在虚拟环境中进行多次操作,验证知识,学习新的技能,不受场地和器材的限制。这种可重复性有助于学生巩固知识,提高操作技能。

南京恒点信息技术有限公司开发的虚拟仿真实验系统,教师可以通过管理系统实时查看学生的操作结果并提供反馈,实现即时互动,帮助学生及时纠正错误,提高操作的准确性和熟练度。这种互动性有助于激发学生的思考和探索的意识,训练和提高考古专业学生整合、分析数据的能力。

结语

考古虚拟仿真实验通过虚实结合和以虚补实的应用,实现了高真实性和沉浸感的教学体验。虚拟场景与真实遗址的融合、多感知体验以及实时互动与反馈,增强了学生的沉浸感和真实感,补充了实地考古的不足,提升了教学效果,确保了安全性和可持续性。这些应用具有高效能、高质量等特征,不仅提高了考古教学的质量和效率,还为考古教育的未来发展提供了新的思路和方法。虚拟仿真技术的进步与应用,正在推动考古事业的高质量发展,为教育强国战略实施打下坚实的技术基础,为我国的文化自信建设培养一流的人才团队。

相关推荐

-

AI+电商直播数智化实训室,响应智慧职业教育战略

在政策与市场需求双轮驱动下,职业教育加速数字化转型。恒点公司响应号召,推出“AI+电商直播”数智化实训室,以“AI+虚拟仿真”技术打造高度仿真的实训环境,解决电商直播行业人才紧缺、培养模式滞后的问题。该方案通过虚实结合的教学新模式,有效缩短学生技能掌握与岗位适应时间,为培养数字经济时代的高素质技术技能人才提供了创新路径与有力支撑。

-

数字媒体“AI+XR”融创实训室:赋能职业教育新双高建设,引领专业高质量发展

在新双高计划背景下,数字媒体专业面临产学脱节等挑战。恒点“AI+XR”融创实训室通过虚实融合设备与智能教学体系,将产业新兴岗位能力转化为模块化实训任务,覆盖从AI创作到XR开发的全产业链流程。实训室构建协同育人生态,支持课赛证融通,培育技术复合型数字新质人才,并推动教学向AI赋能、项目驱动的模式转型,为职业教育数字化发展与高素质技能人才培养提供创新路径。

-

低空物流运营与管理“AI+虚仿”创新实训室,突破实训痛点,赋能实践教学

为应对低空物流行业人才缺口,解决传统实训中设备稀缺、场景单一、安全风险高及评估难等痛点,恒点推出“AI+虚仿”虚实融合创新实训室。该方案通过VR/AR/MR技术构建沉浸式实训环境,模拟真实作业场景与完整物流链条,实现学岗无缝衔接。依托AI数字教师与智能数据底座,提供实时操作反馈与个性化指导,有效提升学生实践技能与综合素养,为低空经济高质量发展培养复合型人才。

-

无人机基础认知“AI+虚仿”创新实训室:赋能教师因材施教

针对传统无人机教学设备滞后、评价主观等难题,南京恒点推出“AI+虚仿”创新实训室。该方案融合人工智能与虚拟仿真技术,通过3D建模、AI数字教师、智能数据底座等,实现结构认知可视化、学习路径个性化与教学管理数字化。系统提供动态出题、精准评估与自适应训练,助力教师开展精准教学与科学评价,有效提升实训效率与人才培养质量。

-

无人机测绘“AI+虚仿”:破解职教实训痛点,赋能未来测绘人才

无人机测绘人才需求旺盛,但传统实训面临设备成本高、安全风险大、与产业脱节等痛点。恒点“AI+虚仿”创新实训室,通过虚拟仿真与人工智能技术,构建零风险、低成本的沉浸式实训环境,覆盖多样真实作业场景,突破时空限制。AI提供个性化评估与指导,虚实融合促进技能精准提升,有效破解教学难题,赋能学生对接行业需求,培养适应发展的新时代测绘技术人才。

-

“产教融合”背景下,无人机测绘“AI+虚仿”创新实训室破解育人难题

在“产教融合”背景下,无人机测绘专业面临实训设备不足、场景单一、评价脱节等育人难题。南京恒点打造的“AI+虚仿”创新实训室,依托VR/AR、人工智能等技术,构建虚实融合教学体系。它通过校企协同平台引入真实项目,以数字化资源降低实训成本,模拟全场景任务提升实战能力,并建立智能量化评价体系,推动人才培养从“知识传授”向“能力培养”转型,有效破解学用脱节问题。

-

政策引领:无人机基础认知“AI+虚仿”实训室赋能职业教育新生态

在政策引领下,恒点公司打造无人机基础认知“AI+虚仿”实训基地,深度融合虚拟仿真与人工智能技术,构建智慧教学新范式。实训基地严格遵循国家相关标准与建设指南,依托标准化管理平台,实现教学资源统一调度与规范开发,助力院校夯实无人机专业人才培养基础,赋能职业教育现代化转型。

-

“AI+虚仿”实训:破解三高三难,培育新时代无人机救援尖兵

传统无人机火灾救援实训面临高成本、高风险、难复现等困境。恒点公司创新推出“AI+虚实融合实训室”,通过虚拟拆解、AI智能辅导与多场景模拟,实现安全高效训练。系统实时反馈、精准评估,并生成个性化技能画像,有效提升学生实操技能与临场决策能力,为应急救援培养高素质技术人才。

-

数字化实训教育DIY,数字文旅解决方案教学内容创作系统

为应对智慧文旅人才培养挑战,恒点信息推出数字文旅解决方案。通过元宇宙实景旅游创作系统、数字孪生资源库和AIGC赋能的内容DIY系统,构建虚实融合的实训平台。该方案利用VR/AR、零代码工具和AI技术,支持师生快速生成教学资源,自主设计虚拟场景与互动内容,有效破解传统教学场景受限、资源滞后等瓶颈,助力培养符合行业需求的复合型人才。

-

“AI+虚拟仿真”破解数字文旅人才培养困局,开启实训教学新篇章

数字文旅行业面临超120万人才缺口,复合型岗位年薪高达25-70万,但传统实训受限于时空、成本及安全因素,学生实践内容表层化、资源滞后。南京恒点推出的“AI+虚拟仿真”实训基地通过VR/AR等技术,打破时空限制,模拟景区运营、产品设计和应急处置,实现“任务导向+角色扮演”的沉浸式学习,推动学生从服务岗位向数字化运营、产品创新等核心能力跃升,精准对接行业高薪紧缺岗位需求。